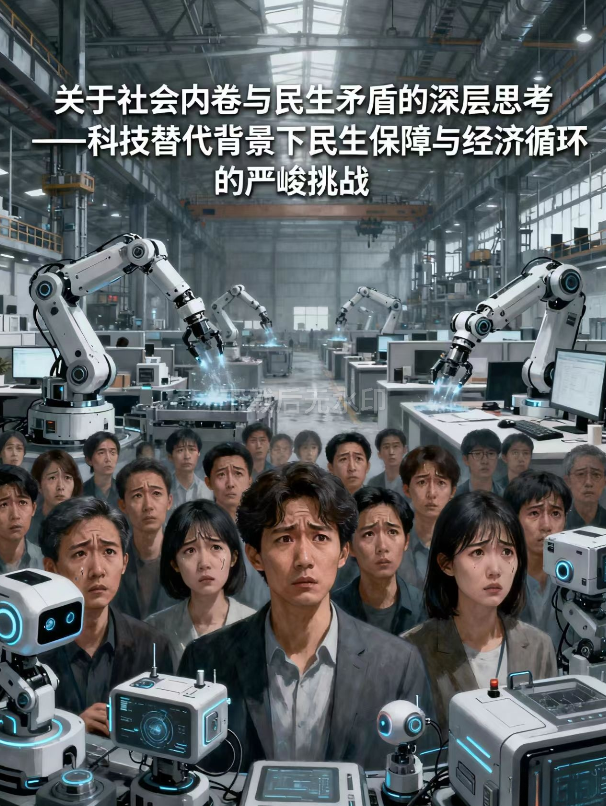

关于社会内卷与民生矛盾的深层思考——科技替代背景下民生保障与经济循环的严峻挑战

发布日期:2025-10-20

发布日期:2025-10-20  浏览量:223826

浏览量:223826

特约记者盛祥桂

当前,随着人工智能与自动化技术的迅猛发展,社会正面临一场深刻的结构性变革。科技智能系统在多个领域加速取代人工岗位,从制造业到服务业,从基础性事务处理到部分专业性工作,传统就业形态正受到前所未有的冲击。这一趋势在提升生产效率、优化资源配置的同时,也引发了日益突出的民生问题:大量劳动者面临失业风险,收入来源萎缩,基本生存保障受到威胁。

在此背景下,社会内卷现象持续加剧。个体为争夺有限资源而陷入过度竞争,教育、就业、住房等关键领域呈现出“投入递增、收益递减”的恶性循环。当人民群众的基本生活需求——吃、住、行——难以得到稳定保障时,消费能力必然大幅下滑。而消费作为拉动经济增长的核心动力,一旦持续疲软,将直接导致企业营收萎缩、市场活力下降,进而影响国家税收基础,形成“收入减少—消费低迷—税收萎缩—公共服务弱化”的负向循环。这一链条若得不到有效遏制,将对国家经济社会的可持续发展构成系统性威胁。

面对这一严峻现实,必须正视以下核心问题:当技术进步不断替代人力,谁来保障人民的基本生存权利?当劳动不再是获取收入的主要途径,谁来维系社会的再生产机制?当消费能力普遍弱化,国家财政又将依赖何种源泉?

解决之道,亟需从制度设计、政策调控与社会价值重构等多维度协同推进:

一、强化政府责任,筑牢民生底线

政府必须发挥主导作用,健全覆盖全民的社会保障体系。切实推进基本公共服务均等化,在住房、医疗、教育、养老等领域加大公共投入,遏制资源过度市场化带来的不平等。探索建立与技术发展相适应的新型社会保障机制,包括研究实施全民基本收入(UBI)试点,为技术性失业人群提供基本生存保障。

二、推动经济结构转型升级,拓展就业新空间

在淘汰落后产能的同时,应大力培育新兴产业,重点发展现代服务业、数字经济、绿色经济与银发产业,创造更多高质量、适应智能化时代的就业岗位。鼓励创新创业,支持灵活就业形态发展,并同步完善相关劳动权益保障制度,防止出现“无保障的就业”。

三、重构教育与人才培育体系,提升人力资本韧性

教育体系必须从应试导向转向能力导向,强化批判性思维、创新能力与数字素养培养。建立覆盖全生命周期的职业技能培训机制,推动劳动者技能迭代与职业转型,增强其应对技术变革的适应能力。

四、引导科技向善发展,确保技术服务于人

科技发展的终极目标应是增进人类福祉,而非单纯追求效率最大化。必须加强对人工智能应用的伦理规范与制度监管,确保技术进步成果惠及全体人民,避免加剧社会分化。

五、重塑经济循环逻辑,激发内需潜力

通过收入分配改革,提高居民收入在国民收入中的比重。实施有利于扩大消费的财政与货币政策,完善社会保障以增强居民消费信心,推动经济由投资驱动向消费驱动转型,构建以内需为主体的新发展格局。

综上所述,面对科技革命带来的深刻社会变革,必须摒弃“唯增长论”的单一思维,转向以“人民为中心”的发展范式。唯有构建一个公平、包容、可持续的社会制度体系,才能在技术浪潮中守住民生底线,维系社会稳定,实现国家长治久安与共同富裕的战略目标。这不仅是对治理能力的重大考验,更是文明进步的必然要求。

【审稿:阿渊】

上一篇 : 灯塔与回声——我与中国新诗研究所的十年诗缘

下一篇:坚决防止人工智能与资本异化,牢牢坚守党的宗旨 ——全心全意为人民服务